楊志明:用“工匠精神”種 中國最好的葡萄

新聞來源:眉山網

更新時間:2019-06-18 10:34:26

責任編輯:雷堯

家庭農場職工正在整理采摘的葡萄。(資料圖片)

楊志明正在檢查果園里的葡萄長勢。 記者 孟飛 攝

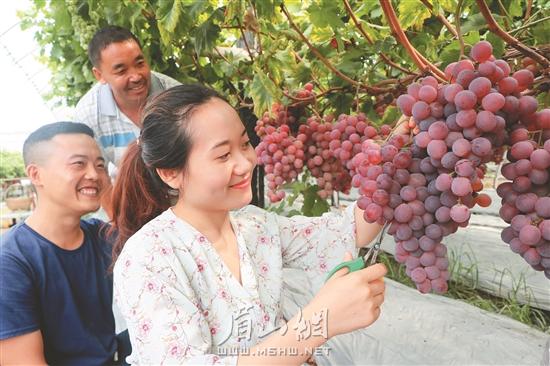

游客在葡萄園中采摘葡萄。(資料圖片)

觀音鎮觀音村村民祝剛正在搬運葡萄。(資料圖片)

眉山網記者 孟飛

彭山素有“葡萄之鄉”的美譽,全區葡萄種植面積約3萬畝,依靠葡萄為生的種植戶更是不計其數,有著“葡萄大王”之稱的楊志明便是其中的佼佼者。這位從田壟間走出來的“土專家”,三十年如一日,一生只做一件事,那就是“種中國最好的葡萄”。

6月12日,記者走進楊志明的葡萄基地,雖然已身為企業董事長,但他仍然親力親為,技術上把好灌溉、施肥等每一道關口,樸素的著裝和簡單的話語透露著一個農民淳樸的氣質。

“現在能種出這么好的葡萄,與我之前在觀音鎮文昌村的十多年葡萄種植摸索是分不開的。”楊志明說,之前在文昌村種植的7畝葡萄算是實驗基地,在那里有過太多失敗的經驗。

1989年,19歲的楊志明開始種植葡萄。“當時,主要是在自家三畝地種植,那時的大米才賣2毛錢一斤,但葡萄能賣到2.5元,1斤葡萄足夠買10多斤大米了!”說起種植葡萄的初衷,楊志明笑著說,那時只是為了養家糊口,希望家人能有更好的生活。

后來,他又承包了4畝土地,擴大了種植規模。“當時,每年種植葡萄的產值能有7萬元左右,但其中一大半都投到了技術研究中。”直到2002年,楊志明的葡萄園終于實現了規模化,有了前期的資金積累和技術研究,他開始琢磨,靠自己一個人的力量發展葡萄種植是遠遠不夠的,還要為周邊鄉親找到一條可行之路。

2007年,楊志明與幾個合伙人來到觀音鎮果園村。在看到一望無際的田野、充足的水源和便利的交通后,他們心中充滿了希望。隨后,便挨家挨戶走訪溝通,最終流轉了60多畝土地,果園村的葡萄種植就這樣開始了。

“最開始種植的葡萄都是露天的,完全沒什么技術,但那時病蟲害相對較少,產值比水稻要強一些。后來,我們通過自費考察,學習了很多先進技術,便嘗試運用到自己的果園里。”從最開始的葡萄袋子到大棚避雨栽培、反光膜覆蓋,從簡易水肥一體化到滴灌技術,遇到一個難關,攻破一個,楊志明就這樣一步一步逐漸累積,最終成長為一位名副其實的“壽鄉工匠”。

如果說文昌村是楊志明的實驗基地,那果園村則是他的騰飛之地,真正成就了他的葡萄種植致富夢。在各級黨委政府的支持下,楊志明無償將自己所掌握的技術分享了出去,每年開展10余次培訓,印發幾千份技術資料,幫助周邊農戶發展葡萄種植。在果園村的10年間,楊志明更是以果園村為中心,帶動了新津、崇州等成都周邊的大片種植戶,輻射整個成眉樂走廊。

如今,提起彭山葡萄,往來的游客無不豎起大拇指,“無核夜美人”“白羅莎里奧”“意大利”“金田0608”“美人指”“紫地球”“紅地球”等優質葡萄先后多次榮獲全國葡萄學會金獎、銀獎,更是獲得了“國家地理標志認證”,一長串的“金字招牌”吸引著川渝地區及全國各地眾多游客、專家和種植大戶前來體驗、取經。

如今,楊志明終于實現了靠種植葡萄致富的少年志向,但他依然堅持著“種中國最好的葡萄”的初衷。此次彭山評選出的十位“壽鄉工匠”,楊志明便是其中之一,這個稱號也是對他30年堅持干好一件事最好的褒獎。