疫情當前,怎可讓醫護人員有家難回?

新聞來源:人民日報

更新時間:2020-02-12 11:44:57

責任編輯:陳敏

睡前聊一會兒,夢中有世界。聽眾朋友,你好。

最近,一張“鄭州某小區物業人員讓業主舉手表決是否讓醫務人員進小區”的業主群聊天截圖引發輿論熱議。截圖中,小區物業要求業主“抱著為本院負責的態度”投票,最終決定不讓兩名租住在該小區的醫務人員回家。“令人心寒”“做人不能太自私”……一邊倒的網絡點評說出了網友心中的憤懣。受黨報評論君的邀請,今天我們就來聊聊這個話題。

事后,鄭州市防控辦回應,所謂的“舉手表決”屬物業人員擅自發布,目前已責令該物業公司在小區業主群公開道歉。但這樣的事件不是孤例。南陽一位護士下班回小區也遭到阻攔,事件最終由當地防控部門出面協調才得以解決。大家不妨試想一下,當醫務工作者披星戴月而歸,準備在下一個黎明再次奔赴抗“疫”戰場,卻被擋在家門之外,他們心中會是何種滋味?

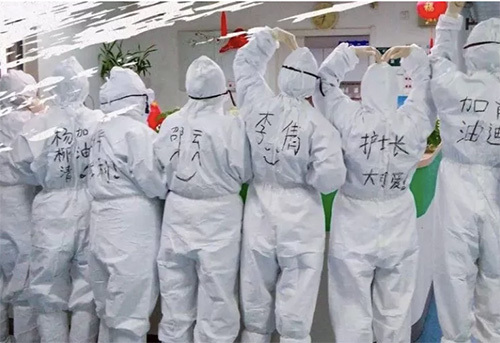

保證醫務人員居住的自由和權利,是法律;了解醫務人員在離開醫院時必須經過正確的消毒防護措施,是常識;以人文關懷呵護、善待醫務人員,為他們減少后顧之憂,更是溫情。從事理上說,特殊時期人們對病毒傳播的焦慮,不應成為對醫務人員不分青紅皂白的質疑。從情感上說,疫情當前,“用生命守護生命”的白衣天使,理應受到尊重與禮遇;“舍小家為大家”的一線戰士,更需要得到理解與關懷。致敬稱贊需要實際行動,不準醫生護士進小區、不讓自家孩子與他們的子女玩耍等冷漠行為,不是為健康負責,倒是令勇士寒心。

在這一事件中同樣值得關注的,還有物業通過發起投票決定住戶居住權的“神操作”。物業濫用權力,扭曲了共治共建的本意,不讓醫務工作者回家的鄰避行為則讓本該有的共同體意識變了味,到頭來是給疫情防控添亂,給公共利益增憂。近來,從投票禁止醫務人員回家,到一些小區規定“全民不出門”卻滿足不了人們采買生活必需品的需求,再到某地在假期結束后出現的“上一天班,回家隔離14天”的過激現象,折射出面對疫情時的非理性,也折射出一些地方“微治理”水平有待提高的問題。

在這場疫情防控的全民戰爭中,除了各級黨委、政府的全力以赴,還需要街巷、小區的全面配合;除了一項項政策部署,還需要基層發揮主觀能動性,將防控措施落細落小落實。小區、胡同、網格作為社會的神經末梢,直接面對一個個具體的群眾,只有因地制宜、因人施策,才能讓治理血脈暢通無阻。不管是在平時還是在“疫”時,這樣的“微治理”都如同繡花,既要精準細致,又要耐心用心。面對疫情防控與生活保障、恢復工作和確保安全等選擇題,永遠不只有一種答案。治理是一門科學,也是一門藝術。近來,許多地方推出了無人機監測、廣播喊話、改編戲曲等“硬核”抗疫措施,它們之所以在網上走紅,正是因為在“微治理”中出妙招、想新點子,起到了事半功倍的效果。

疫情之下,科學到位的舉措,合理周到的考量在“微治理”的各個環節中都必不可少。提高警惕、嚴格管理理所應當,讓治理更溫暖、更有人情味同樣重要。畢竟,管理與服務不是非此即彼的二元對立,而是形成治理微循環系統的共同動力。管理更精細,服務更人性,治理也將更有成效。基層治理者多一些人文關懷,多一些換位思考,就能在全社會傳遞更多溫度與暖意,匯聚起撫慰人心的力量和熒熒不滅的希望。

這正是:防疫最為緊要,方式尤當思考。提升治理溫度,人文關懷莫少。