讓歷史說話 為未來賦能 | 彭山區推動文化遺產“守得住、活起來、走出去”

新聞來源:

更新時間:2025-08-07 08:50:49

責任編輯:張莉

岷江之畔,歷史長河在這里沉淀出璀璨的文明印記。眉山市彭山區,這座擁有2300多年建城史的古城,猶如一部厚重的史書,每一頁都寫滿傳奇。

江口沉銀博物館項目。

在這片文化沃土上,歷史從未走遠。江口沉銀遺址的考古發現,讓埋藏數百年的張獻忠寶藏重見天日,一舉斬獲“全國十大考古新發現”“百年百大考古發現”等殊榮;大墳包舊石器遺址的發掘,將成都平原人類活動史向前推進數萬年;江口漢崖墓中“天下第一吻”畫像磚,訴說著漢代人最質樸的情感表達……這些文化瑰寶,既是彭山的根脈所系,更是面向未來的底氣所在。

如何讓沉睡的文物醒來?如何讓千年的文脈延續?彭山區以實踐作答——像守護生命一樣守護文化遺產,以創新思維激活歷史記憶。近年來,該區探索出一條“保護為本、文化為魂、產業為基、融合為要”的特色發展路徑,讓文化遺產在保護中傳承,在創新中活化,在融合中綻放時代光彩。

文化遺產是歷史的見證,保護是傳承的基石。彭山區堅持“保護第一”的原則,通過健全機制、科技賦能、全民參與,織密文化遺產保護網絡。

走進江口漢崖墓,這座全國重點文物保護單位內,5000余座漢代崖墓靜靜訴說著千年前的文明。為保護這些珍貴遺產,彭山區建立了“區鎮村三級”文保力量,配備專職管護員,全年開展安全檢查813次。“我們不僅定期巡查,還運用無人機航拍技術,對綿延十余公里的崖墓群進行全方位監控。”彭山區文研所負責人介紹。

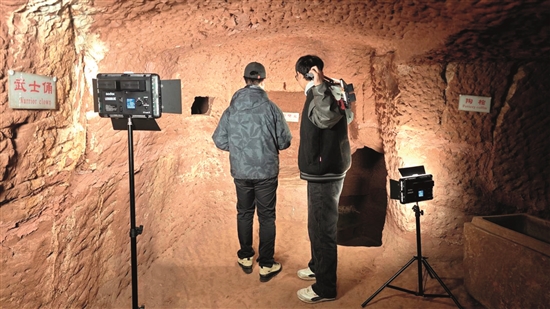

江口漢崖墓內部空間數字化采集。(資料圖片)

科技手段的應用是彭山區文化遺產保護的亮點之一。通過數字化技術,江口石龍、齊山雙佛等6處不可移動文物已完成三維掃描建模,160套館藏文物的數據采集工作也接近尾聲。“數字化不僅為文物修復提供了科學依據,還為后續的研究和展示奠定了基礎。”該負責人表示。

齊山雙佛。(彭山區委宣傳部供圖)

此外,彭山區還編制了24處不可移動文物安防方案,預計今年9月底前全面完成建設。從“人防”到“技防”,從“線下”到“線上”,彭山區以系統性保護織密了文化遺產的“安全網”。

保護是為了更好地傳承,彭山區通過研究挖掘、創新展示、特色活動,讓沉睡的文化遺產煥發新生。

在江口沉銀博物館項目建設現場,工人們正緊張施工。這座總投資8.213億元、以金銀器為主題的博物館,計劃于今年10月具備開館條件。館內將展出7.6萬余件江口沉銀遺址出水文物,包括張獻忠大西國的金冊、蜀王金寶等珍貴文物。“博物館不僅是一個展示窗口,更是一個文化IP,我們將通過它串聯起區域內的文旅資源。”彭山區文旅局相關負責人說。

文化研究是活化的基礎。彭山區與四川大學、四川師范大學等高校合作,圍繞長壽養生文化、孝文化等開展專項研究,已完成超15萬字的課題成果。“長壽文化的研究成果已入選川大核心期刊,這為地方文化的當代轉化提供了學術支撐。”該負責人介紹。

特色活動則是文化傳承的生動載體。今年以來,彭山區舉辦了“三月三”朝山會、“我們的中國夢”文化進萬家、“四季春晚”、“天府百姓大舞臺”、春田花花會非遺社區實踐活動等主題活動80余場,惠及群眾超20萬人次。在彭山區市民文化中心的非遺展館,市民通過多媒體設備可沉浸式體驗謝家竹琴、江口船工號子等非遺項目。“這些體驗項目讓我們感受到了傳統文化的魅力,也讓非遺真正走進了生活。”一位參與活動的市民感慨道。

文化遺產的保護與利用,最終要服務于經濟社會發展。彭山區以文旅融合為抓手,推動文化遺產資源轉化為產業優勢。

江口沉銀博物館是彭山區文旅融合的“龍頭項目”。圍繞博物館,彭山區規劃了“一江兩岸”文旅集聚區,拓展“文旅+水上運動”“文旅+夜游經濟”等新場景。“我們希望通過博物館的輻射效應,帶動周邊景區串珠成鏈,形成產業聯動。”彭山區文旅局相關負責人表示。

武陽故城遺址的保護利用是另一典型案例。作為四川重要的漢晉城址,彭山區正推動其申報國家級文物保護單位,并計劃結合考古成果開發研學旅游產品。“遺址是歷史的‘活教材’,我們要讓游客在游覽中觸摸歷史。”遺址保護專家說。

此外,彭山區還利用江口沉銀遺址連片區域歷史文化遺產保護利用試點獎補資金500萬元,撬動地方配套資金1.0129億元,實施了岷江兩岸防洪治理、遺址環境整治等項目,為文旅發展奠定了硬件基礎。

從保護到活化,從傳承到融合,彭山區以文化為魂,走出了一條獨具特色的文化遺產保護利用之路。未來,隨著江口沉銀博物館的開館和“一江兩岸”文旅集聚區的建成,彭山區的文化“軟實力”將進一步釋放,為成渝地區雙城經濟圈建設貢獻更多文化力量。

記者手記

從彭山的實踐中我們得知,文化遺產保護絕非簡單的“封存式保護”。從無人機巡查到三維數字建模,從沉浸式非遺體驗到“一江兩岸”文旅融合,彭山用創新思維打破了文物保護與城市發展的二元對立。在這里,漢代崖墓不再只是考古學家的研究對象,而成為市民觸摸歷史的窗口;沉銀遺址不僅見證著明末農民起義的烽煙,更成為帶動區域經濟發展的“新引擎”。

文化傳承的關鍵在于“活化”。彭山通過“三月三”朝山會等主題活動,讓非遺從展柜走進社區;通過高校合作研究,讓長壽文化從民間傳說升華為學術成果。這種“見人見物見生活”的傳承方式,讓傳統文化真正融入現代生活,成為城市的精神底色。

在城市化進程加速的今天,彭山的探索為歷史文化名城的發展提供了新思路:文化遺產不是城市發展的包袱,而是珍貴的資產;歷史記憶不是前進的羈絆,而是創新的源泉。當一座城市學會與歷史對話,歷史就會回饋城市以無限可能。