- 新春走基層丨眉山天府學校(清華附中籌)項目建設快速推進

- 縣區委書記訪談?東坡區 |廖小寧:真抓實干 勇毅前行 奮力實現全面建設社會主義現代化東坡新跨越

- 東坡區萬勝鎮艾光村:提升人居環境 積分制激發文明活力

- 溫暖到家!仁壽萬名黨員干部為群眾“送健康”

- 元旦小長假丨全國熱門景區TOP10出爐,眉山瓦屋山上榜!您來打卡了嗎?

- 看錦江鎮如何實現群眾生活的“富美樂”丨鄉村奏歡歌

- 新時代新征程新偉業?一線見聞 | 拓寬增收渠道 帶動共同致富

- 彭山區新橋村“三個一”助推鄉村文化振興丨古堰新橋 文化鑄魂

- 【拼在一線】仁壽:藥企生產“拼”速度 馬力全開保供應

- 決戰四季度 大干一百天丨眉山天府新區寨子山南路一段及道路下穿工程即將竣工

- 【深度聚焦】富八方 通世界 創未來丨牢記殷殷囑托 “青神竹”走出高質量發展之路

- 新時代新征程新偉業?一線見聞 | 洪雅陽坪村:?“民情日志”里的溫情

- 銘記歷史憶先烈 童心向黨薪火傳

- 全力以赴拼經濟搞建設丨成功破局!丹棱企業勇搶海外市場

- 【拼在一線】洪雅綠色工業生產建設加速跑!

- 青神縣天池村:種植一片竹林 發展特色致富產業

- 好期待!眉山老城區的這些地方即將……

- 丹棱:愛媛出山進城記

- 東坡區

- 彭山區

- 仁壽縣

- 洪雅縣

- 青神縣

- 丹棱縣

新春走基層丨彭山:稻藥輪作土生金 解密鄉村致富密碼

新聞來源:眉山日報

更新時間:2023-01-17 19:37:17

責任編輯:雷堯

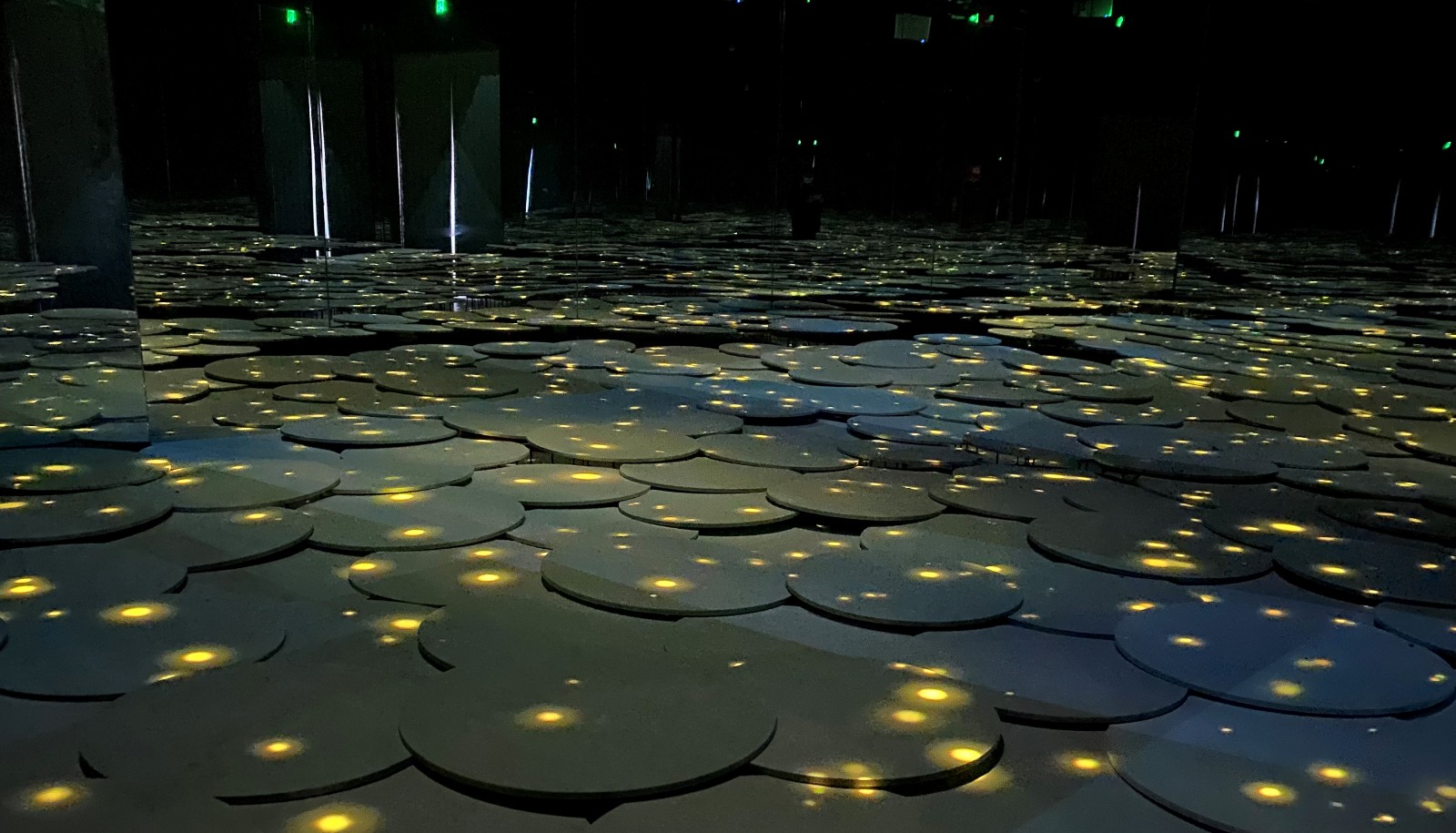

1月6日,記者走進彭山區謝家街道漢安村,只見一群群排列成一字型的村民身著防水膠靴,正在田間收獲澤瀉果實,三輪車則穿梭田間運輸澤瀉……

澤瀉是一味中藥材,秋種冬收,和水稻春種秋收正好相反,水稻和澤瀉循環種植,可將水田一年四季都利用起來。

據了解,這樣的稻藥循環種植在彭山區已實施四十多年,曾占據川澤瀉種植面積的半壁江山。新春來臨之際,記者走進該區田間地頭實地探訪。

豐收的喜悅 村民腰包更鼓了

俗話說:“入了秋,萬事休;進了冬,萬事空”,辛苦忙碌了一年的村民,此時也進入了農閑時節。然而,在漢安村的澤瀉田里,卻是一派忙碌的豐收景象。

村民采收澤瀉。

“澤瀉地上莖葉枯萎了,說明埋在土里的塊莖已經成熟,可以采收。”走在漢安村依田而建的鄉村“彩虹道”上,村黨委副書記劉進軍向記者介紹村里的澤瀉采摘情況。放眼望去,連片的澤瀉葉子已褪去翠綠,泛著枯黃。村民們忙碌的身影,成了寒冬田野中一道亮麗風景線。

據介紹,漢安村是彭山區最大的澤瀉種植區,全村澤瀉種植面積6600余畝,產值近4000萬元。

“今年收成不錯呀,我這一百多畝澤瀉,賣個五六十萬元沒問題的。”一處澤瀉田里,漢安村種植大戶岳玉花,正和工人們一起忙著采收澤瀉。

為了搶抓這一黃金采摘期,一大早她便加入了采收隊伍當中。“一月初正是澤瀉大面積采收期,我每天都要雇用三十多名工人采收、烘干澤瀉。”岳玉花說。

在岳玉花家的澤瀉烘干房里,澤瀉在烘烤下不斷冒著熱氣。“以前我們都自己在家里修個坑,燒煤來烘干,煙大、味道難聞,還不好控制火候。現在我們用的是生物質燃料,環保、方便,到時間加燃料就行。”岳玉花說。

村民在收集轉運澤瀉葉。

村口,外地中藥材收購商陳山平正開著車朝澤瀉田方向駛入。“劉書記,我又來啦,看來今天我又要滿載而歸了!”見到劉進軍,陳山平高興地與他打招呼。

“我就是沖著彭山澤瀉來的!”據了解,今年已是陳山平來漢安村收購的第4個年頭,是這里高品質的澤瀉讓他堅持每年按時上門。“今年成品澤瀉(烘干后的澤瀉)收購價每公斤二十多元,品質好的價格更高。”陳山平說,彭山的澤瀉外形好、色澤白、表面光潤、質地緊密、粉性足,品質在全國都名列前茅。

據了解,澤瀉在當地人工栽培已有40多年歷史,農戶積累了很多栽培經驗,品質好產量高,每畝大概收1200公斤,烘干后250公斤左右。

劉進軍給記者粗略算了一下,按照每公斤20元的價格,每畝澤瀉毛收入在6000元以上。“這可是一筆不小的收入呀!加上上半年種水稻,村里種植戶們每年每畝地可收入近8000元。”劉進軍說。

在漢安村,除了種植戶,普通村民們也能有收入,甚至還是雙份。

“我把土地流轉出去給他們種澤瀉,可以收一筆租金,每年采收時節,我又可以給種植大戶們打工,幫他們采收,這又是一份收入。”61歲村民王淑群說,自己這個年紀還能有不錯的收入,真的很滿足,不靠兒女一樣生活得悠閑自得。

忙碌的時節,許多種植大戶每天都會雇上百人務工。“包吃飯、包接送、拿時薪,農忙150元9個小時,農閑110元,附近的村民都愿意來。”劉進軍說,村里有了產業,大家的日子越來越好了。

增收有秘訣 讓“冬閑田”變“增收田”

四五十年前,彭山區很多鄉村還是傳統稻田,每年8月水稻收割后,稻田便處于閑置期,有些會種點油菜、蔬菜等,有些就直接閑著,這也導致村民們收入并不高。

如何讓“冬閑田”變“增收田”?在上世紀八十年代,彭山區便開始進行探索。

彭山區農業技術推廣中心主任卓柯告訴記者,當時,為進一步拓寬廣大群眾的增收渠道,提高稻田利用率,當地農業部門組織各村社干部,到外地參觀學習,尋找適合彭山區地理氣候的高經濟效益農產品。

參觀組了解到,澤瀉和川芎都是使用頻率非常高的中藥材,在全國中藥材市場上十分暢銷。澤瀉在每年8月中旬左右移栽,12月底到次年1月上旬收獲;川芎則是8月下旬至9月上旬種植,次年4月底至5月上旬收獲。它們正好與水稻種植的時間錯開,兩者輪作,最終可實現一田雙收益。

村干部與村民們交流澤瀉采收情況。

最終,彭山確定了走“水稻+中藥材”輪作的新路子。

為發展壯大村級集體經濟,1980年左右的一個夏天,漢安村當時的領導班子帶著村民頂著烈日,在一塊剛收割完的集體稻田試點種下第一批澤瀉。

第一個“吃螃蟹”的村,也因此收獲了“第一桶金”。輪作的第一年,產值比往年翻了一番。村民們嘗到了甜頭,紛紛想要加入。

如今,不僅在漢安村,彭山區謝家街道義和場社區、公義鎮欣榮村等地都有不少村民種植澤瀉、川芎。目前,該區中藥材種植面積已達3萬畝,其中澤瀉1.8萬畝,川芎1.2萬畝,產量0.75萬噸(干產),產值約1.45億元。

記者了解到,為打響彭山中藥材品牌,當地各村社還以“合作社+農戶”的經營模式成立了多家中藥材合作社,組織專家講課,采用統一標準農資供應、田間管理、質量檢測等,確保中藥材種植的質量安全。同時,完善種植、加工、儲存、銷售產業鏈條,為中藥材產業發展積蓄動能。

有了合作社搭臺,村民們種植中藥材更加有底氣、有信心。

在距離漢安村不遠的公義鎮欣榮村,村民趙偉和父親正忙著給地里的川芎施肥。

“以前,我們家只有十來畝稻田,一到秋冬還閑置著,一年下來沒掙多少錢。現在,我們流轉了近一百畝土地種川芎澤瀉,收入非常可觀。”趙偉說,是村里開出的致富“良方”,讓他們一家的生活有了質的改善。他還加入了村里的合作社,從供種子、管理,到收獲,合作社全程開展技術指導和服務,并負責聯系銷路,他也不用操心。

同樣做好服務的還有彭山區稻藥園區產業服務中心。

“又來一車,大伙兒快來幫忙。”當天下午,彭山區稻藥園區產業服務中心門口,負責人正與工人們一起卸下剛從地里運來烘干的澤瀉。該負責人介紹,目前,中心擁有21臺中藥材烘干機,每臺烘干機一次可以烘干5噸中藥材,烘干一噸收取1000多元的服務費。在當地,許多種植戶都愿意將自家的澤瀉、川芎等運送至此烘干,既省時省力,又環保。

“黨的二十大報告提出,發展鄉村特色產業,拓寬農民增收致富渠道。”彭山區農業部門相關負責人表示,將用足用活國家產業政策,在確保糧食安全的同時,調整農業產業結構,促進全區中藥材生產規模化、規范化和優質化,讓中藥材成為彭山區又一個閃亮名片。

來源丨眉山日報全媒體記者 辛凱 馬詩雨